聚焦大单元教学 践行新课标理念

——南京市竹山中学两校区“三班三室”之数学第四次活动报道

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出了“大单元教学”和“单元整体教学设计”,为进一步优化课堂教学,深刻理解新课标理念,促进教师的深度教学,在孙振坤江苏省网络名师工作室、孙振坤江宁区德育名师工作室、孙振坤南京市劳模创新工作室的共同承办下,2023 年 2月 3 日, 南京市竹山中学两校区“三班三室”数学组导师黄秀旺老师带领全体学员以网络会议方式展开第四次活动。

本次讲座围绕什么是“大单元教学”、“大单元教学”的价值分析、如何实施“大单元教学”这三个问题展开。

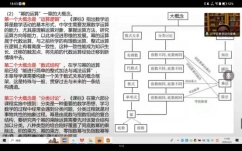

一、什么是“大单元教学”

单元是基于一定的目标和内容所构成的学习模块,由若干具有内在联系的课时所组成。其关键要素是整体性、系统性和结构性。其中比较容易被我们忽视的是“结构性”的问题。那么什么是结构性呢?黄特以生活化的语言来让我们理解“结构性”。过年期间,网友在网上分享如何在酒桌上对长辈的敬酒公式,如“称呼+感谢+回忆+祝福”这样的话术就是结构性的。也希望老师上课要多提出结构性的问题。

![黄秀旺特级教师讲座2023[00_12_50][20230203-132019]](/Html/upload/ImportWord/20230523100624347/index.004.png)

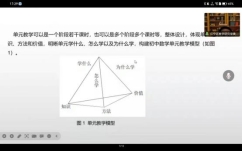

大单元教学是以系统论思想为基础,站在整体的高度,综合考虑学生学习的过去、现在和未来,对一个相对完整的知识单元进行教学。其中学生的“过去”指的不仅仅是学生的知识储备还有方法储备。例如在学习“二次函数”的时候学生已经拥有了学习“一次函数”“反比例函数”的经验,那么我们可不可以把学习方法迁移过来呢?让学生自主建构二次函数的学习内容和研究方法,进一步强化函数学习的基本思路。那么这样对于学生未来在高中继续学习函数也会有帮助,这就是大单元教学中的“过去、现在和未来”。

二、“大单元教学”的价值分析

在这里,黄特向我们分享了一些老师对于“大单元教学”的思考。如潘金城,王华老师认为教师在使用教材时,多会遵循教材前后安排的顺序,就知识而教知识,缺乏整体视角,割裂了知识间的纽带,对数学内在的知识体系缺乏深入的研究,对外在的结构关联也不够清晰,从而导致学生只见零碎知识、不见块状知识,只有局部认识、没有整体认识,出现学生数学学习“离位”和“错位”问题。钟启泉教授认为单元教学可以使学生的思维整体而有序,不以课为单位制定大单元的整体教学方案可以将分散且割裂的教学内容以其学科的内在关联整合起来。更重要的是,一个单元本质上是一个思想体系、方法体系、知识体系。它关联着“有何学”,用数学思维建构成长,也关联着“如何学”,用数学语言类比成长。

![黄秀旺特级教师讲座2023[00_27_57][20230203-132052]](/Html/upload/ImportWord/20230523100624347/index.005.png)

三、如何实施“大单元教学”?

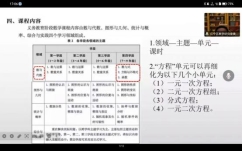

首先,根据新课标的要求,我们要基于主题、单元整体设计教学目标,围绕单元目标细化具体课时的教学目标。在这里要思考两个问题:1.整体设计教学目标是指要站在整个单元,包括所有课时的角度上要达成的教学目标,要站在主题、领域的高度,要将内容和学科核心素养相结合,要更有概括性。2.先整体设计教学目标,再细化具体课时的教学目标,要将了解、理解、掌握这些词义和内容细分得清清楚楚。

其次,我们要整体把握教学内容,这要求老师帮助学生建立结构化的知识体系,例如我们在学习不等式组时,是从“不等式组的概念”到“不等式组的性质”再到“解不等式组”“不等式组在实际生活中的应用”这几个课时组成。我们可以将其抽象成为“概念、性质、解法、应用”的知识结构,同样的知识结构可以应用在方程的学习中。

最后,我们要选择能引发学生思考的教学方式, 改变单一讲授式教学方法,注重启发式、探究式、参与式、互动式等,探索大单元教学,积极开展跨学科的主题式学习和项目式学习等综合性教学活动。以《同底数幂的乘法》章头课为例,黄特例举了不同类型的教学案例,类型一是章头课要求思路结构化、内容统整化。类型二是节首课:思路结构化,内容统整化。类型三是教材调整:从“教材秩序”走向“学习秩序”。类型四是将教材的章节编号,调整为“学习结构”。类型五是基于“大单元教学”的课时教学。

![黄秀旺特级教师讲座2023[00_51_08][20230203-132141]](/Html/upload/ImportWord/20230523100624347/index.007.png)

本次研修活动精彩纷呈,每一位“三班三室”学员都颇有丰收,极大提升了自己的理论知识和专业水平。相信在黄特的引领下,每位学员都能在不断学习、不断反思、不断精进中更好地成长!

(报道供稿:南京市竹山中学 刘燕)