【摘要】课堂何以肩负质量提升和素质提升的双重任务?从实践中来,本文简略介绍了友善用脑理论与合作学习模式相结合的一种课堂教学系统:适性课堂。尊重脑科学,尊重人的自然特性,深入推进课堂教学改革,兼顾发展学生的人性、自然性和社会性,并提出实际操作中的若干启示。

【关键词】脑科学 适性课堂 合作学习 自然性 社会性

“教育过程没有什么终极目标,教育改革可能就是教育的本质之一。” 脑科学理论和实践似一缕醒脑的清风,帮助我们贴近教育的本质,唤醒最初的认知,天生我脑必有用,学生的大脑,在学习过程中,更多体现出先天性、自然性的一面,如何让课堂元素适合学生发展的这一自然特性?有什么样的课堂就有什么样的教育,课堂何以肩负质量提升和素质提升的双重任务?经过后天的成长,学生智能出现明显差异,在社会舆论和教育使命的双重压力之下,教育评价出现“大小眼”。学生是天生的学习者,理应成为学习的主人,教学中如何适应并引导学生的发展?课堂能够兼顾学生发展的人性、自然性和社会性吗?“教育的理想和现实之间,没有落差问题,只有落实问题”。“人与自然和社会的统一”,南京市竹山中学实践“适性课堂”的教学改革,努力践行着这样的课堂哲学。

一、 认识适性课堂

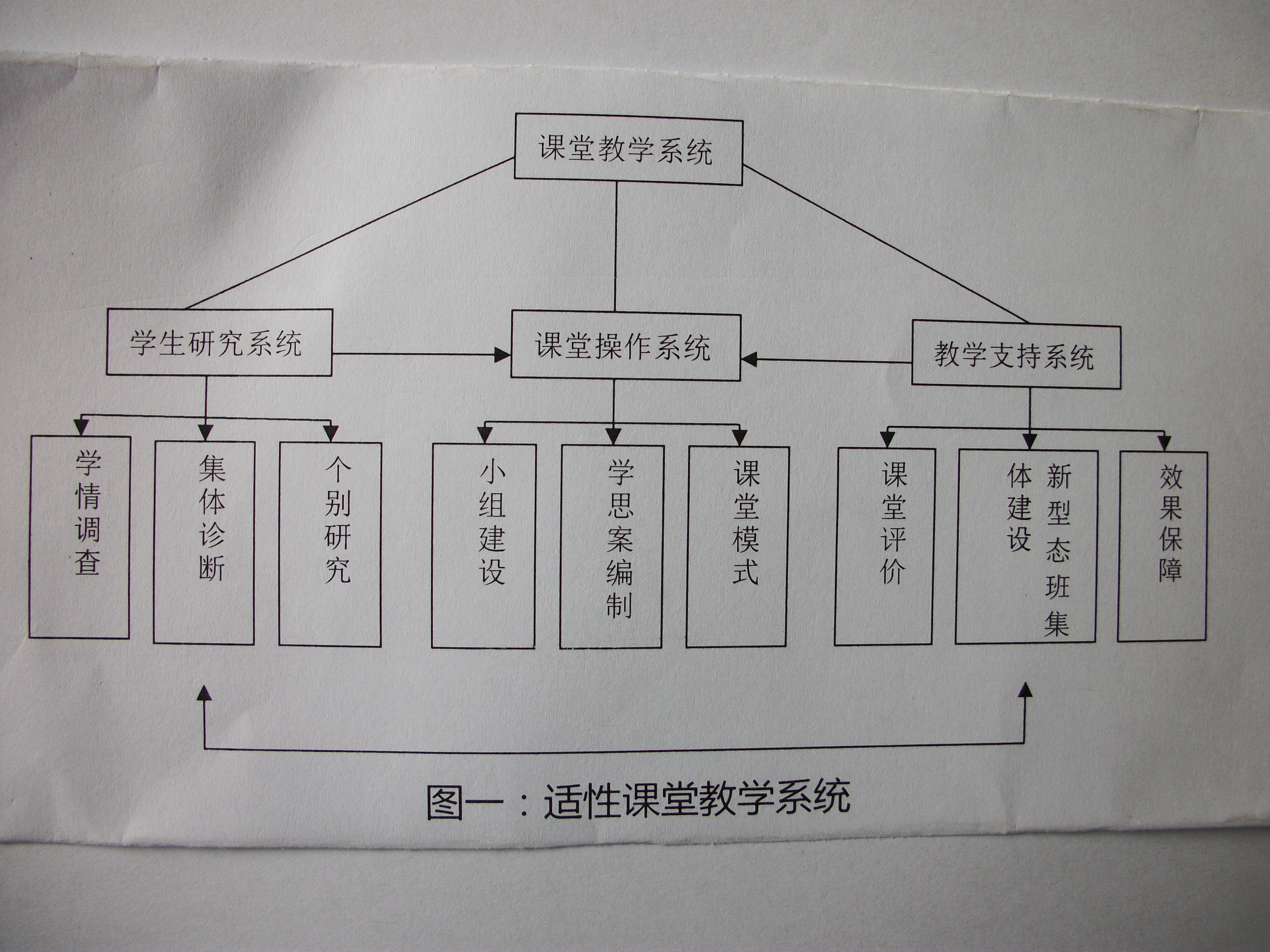

适性课堂是适合学生人性、自然性和社会性发展的课堂。具体实践中,是以模式推动、学思案统领、小组组织为抓手,以自主、合作、探究为本质,以三维目标为目标,以发展学生为方向的一种课堂教学系统。

1.适性课堂教学系统是适切而有效的,以适合学生的“学”为中心,包含着诸多的子系统,子系统彼此不可分割。

学生作为一个子系统,是构建课堂教学系统的奠基工程。课堂教学的变革从研究学生起步,开展学生思维类型、认知倾向性、学习快乐度和学习成绩的调研,科学把握学生个体和群体所具备的实际学情,以此作为适性教学实践的基础。

课堂操作系统是系统中的核心子系统,所有的基础研究与保障条件都是为了这一系统的有效运作,实现理想的教育教学目标。

课堂内外的环境是构成教学活动的重要因素,对教学过程、学生以及教师都产生着不可忽视的影响,对教学活动的顺利开展起着支持与保障的功能,合作学习模式下尤其如此。因此,创设新型态班集体环境是课堂教学系统构建的必要组成部分,是教学操作系统良好运作的支持系统。

2.适性课堂教学系统又是复杂而庞大的。我们把上课要求具体到12个环节:学情观察,复习引入,展示目标,解读目标,分工合作,当堂展示,总结提高,当堂检测,分数统计,布置作业,预习指导,批阅学案。

课堂上,教师在教学的各个环节整合友善元素、合作元素、适性元素,生成适合学生特点的具体措施和办法,营造良好的课堂教学状态,这种状态由教师的高效输出化为学生的高效输入,实现综合育人的目的。

二、 实践适性课堂

适性课堂反应了学校教改事实:运用脑科学的研究成果,适合学生发展的自然性;运行小组合作学习新模式,适合学生发展的社会性;运作走班教学、体验式德育,适合学生发展的人性。适性课堂中的老师从旁指导,目中有人,创造了适合学生发展的教育。

1.整合友善元素,丰富适性课堂的内涵

友善用脑的6M策略:音乐,健脑操,思维导图,多感官教学,冥想,以及以自己的方式记忆,拿来就能用,在适性课堂教学模式中得到充分的体现:比如: 20%的时间里,学生站立,组内交流,没有健脑操的一致和完全交叉,却更生态地按照自己的方式主动学习,这种学习过程的实践证明:学习高效,课堂适性。

其实,细观之下,每个环节都如此。

| 序号 | 教学环节 | 时间分配 | 适性教学措施 | 学情观察 |

| 1 | 学情观察 |

课前由小组长收齐每组学生学思案后交给组长或教师。 |

教师做第一次学情观察 | |

| 2 | 复习引入 |

复习前面学习的内容,为新知识的学习做准备,引入新授课。 |

||

| 3 | 展示目标 |

在黑板固定位置板书(或用多媒体投影)课时的学习目标、课题。 |

||

| 4 | 解读目标 | 1-2分钟 |

教师或学生解读本节课的学习目标,并介绍学思案的使用方法及注意事项。据调查,32%的初中生思维类型属于总体把握型,该环节设计适应了不同学生思维类型的要求。 |

|

| 5 | 分工合作 | 10分钟左右 |

教师布置各学习小组的展示任务,学生起立讨论本组任务,音量适中。讨论结束,由B、C层次同学板演或准备展示等,其他同学讨论他组问题,做好补充、点评、质疑等准备。 |

教师做第二次学情观察 |

| 6 | 当堂展示 | 20分钟左右 |

学生代表分组进行展示,通过朗读、介绍、表演、思维导图等形式进行展示,“教别人”,别的同学可采用点评、补充、质疑、对抗等形式。教师“从旁指导”,提醒学生用红笔记录知识要点,同时给小组评价。这个环节把知识的掌握和能力的锻炼放在同等重要的位置,兼顾了课堂育人的社会性,学生大面积参与,多形式合作,班级涌现展示、勤奋、点评、希望、反馈之星,在个人、小组、班级、年级和学校级别的评价体系中得到激励和肯定。我们认为:小组评价也是情感、态度和价值观的碰撞,是一把双刃剑,有助于很快建立起学习型的价值共同体,为学生的社会性发展提供了新舞台。 |

教师做第三次学情观察 |

| 7 | 总结提高 | 2-5分钟 |

教师或学生对本节课内容进行总结或知识框架的构建。运用冥想、思维导图等方式,提高兴趣,激发想象,课堂点睛,丰富了课堂教学的内涵。 |

|

| 8 | 当堂检测 | 10分钟左右 |

通过书面练习、口答、讨论等形式,测试本节课的要点。 |

教师做第四次学情观察 |

| 9 | 分数统计 |

根据各环节的课堂评价要求,核算每个小组的评价得分,并进行简单点评。分数在小组评价表记录。 |

||

| 10 | 布置作业 |

教师根据学科特点布置适量作业。 |

||

| 11 | 预习指导 | 1-2分钟 |

教师对下一节课时学思案,做预习指导。 |

|

| 12 | 批阅学案 | 课后 |

教师批改本节课学思案,作出评价,了解学生个体学习效率。 |

教师做第五次学情观察 |

兼顾不同学科,不同课型的教学,侧重不同的环节,教师做出适应性的调整。通过这样的课堂结构,整合了友善用脑的新元素,适应学生发展的自然性和社会性,实现课堂育人功能的最大化,丰富了课堂教学的内涵。

2. 融入合作元素,体现适性课堂的哲学。

合作学习研究的“教学工学理论”认为:从表面上看,合作学习似乎只是改变了课堂内的学生群体结构,但在实际上,课堂上的任务结构、奖励结构和权威结构也都发生了很大的变化。通过课题研究,重点构建了课堂上的后三类结构,建设了“新型态班集体”,解决了合作学习课堂结构不牢固等一系列实际问题,“人与自然和社会的统一”这样的愿景,可以在课堂上得到实现。

教师当场备“学情”,及时做出适应性的调整,教学行为更人性,更有效。六人一组的合作学习形式,教师有五次观察学生学情的机会,据观察:学科20%的知识可以通过学生自主学习,主动认知的方式,习得或者学会,70%的知识要依靠在自主学习的基础上,开展合作、交流、展示的方式学会和掌握,而10%的知识需要教者点拨、讲解、补充、引导之后理解和掌握。。

合作学习必然产生众多社会性的教育目标,这是传统课堂无法实现的,也是适性课堂追求的愿景。通过友善用脑研究的成果软件调查发现:20%的学生具备综合的认知能力,总体把握知识的意识强烈,甚至具备较强的组织、帮带、师范、计划、设计能力,因而学习主动、认知积极,成为班级的佼佼者,70%的学生处在学生群体中,表现出依赖性、观望心理,需要帮助、交流、鼓励、策应和规范的学业管理,10%的学生存在学习陋习甚至障碍,学习效率低下、学习兴趣淡薄,需要内在激励、学法指导、环境维持,需要多种教学方式、氛围或平台,科学创设适合他们自己的学习条件。实践证明:通过多元评价,较多学生在展示、反馈、点评、勤奋、质疑等学习素质方面表现突出,得到肯定之后,形成特性,是适性课堂给予了他们促进知识和能力提高的机会。

以上的实践,不难启示我们:课堂时间的分配,应当将20%时间用于确认目标、组内导学、合作与交流,70%的时间用于展示、补充、点评、质疑、检测,借助生生互动、师生互动,辅以多感官参与、音乐、冥想等适性措施,实现学生的个性化记忆和运用,帮助提升学生听、说、读、写、画的能力和技法,获得组织、沟通、互助、竞争、探究的能力和意识。10%的时间用于当堂总结、反思、反馈,实现课堂教学的三维目标,创造适合学生发展的教育。合作学习是课堂教学中最大的友善,这种课堂哲学的愿景值得教育者不懈地探索和实践。

参考文献:

[1]克里斯蒂·沃德等著,友善用脑加速学习新方法,天津社会科学出版社,2003

[2]袁振国主编,教育新理念,教育科学出版社,2003

[3]田建国著,以人为本与道德教育,山东人民出版社,2004

[4]靳玉乐、陈静等编译,设计与大脑相协调的教学,浙江教育出版社,2008