教研引领促提升 学科融合展未来

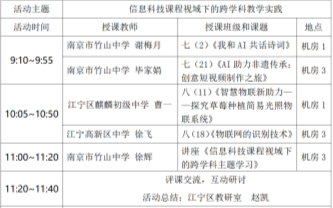

在江苏省孙振坤网络名师工作室(学科渗透德育)、孙振坤德育名师工作室、孙振坤创新劳模工作室组织下,2024年12月5日上午,江宁区初中信息科技第十四周教研活动在南京市竹山中学竹山路校区举行。本次教研活动主题为“信息科技课程视域下的跨学科教学实践”。本次教研活动由江宁区教学研究室主办,南京市竹山中学承办。江宁区信息科技教研员赵凯老师、竹山中学孙振坤书记、徐辉副校长、史俊副校长亲临现场,江宁区初中信息科技学科教师参加了本次教研活动。江宁区信息科技中心组的赵昕老师主持了本次活动。

活动第一部分是4位老师带来的精彩的课堂展示。

南京市竹山中学 谢梅月老师

第一节课由竹山中学谢梅月老师在七(2)班执教《我和AI共话诗词》。教学以《山河诗长安》视频开场,激发了学生对诗词的兴趣,引出与AI共话诗词的主题。主体教学分为三个环节。“观图索诗”时,教师展示AI生成的图片让学生选诗,借此讲解生成式人工智能原理并介绍常用模型,引导学生思考侵权问题,培养学生的信息社会责任。“依诗作画”环节,学生分组使用“智谱清言”依“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的诗句作画,引导学生先通过自主提问生成场景并思考结果,再通过教师案例总结提问策略,进而优化提问改进图片,提升了审美与问题解决能力。“汇报展示”环节,学生总结并展示利用AIGC生成图片,师生共同探讨发现AI虽能快速生成图像激发创意,但存在理解偏差等不足,需进一步优化策略。课尾,教师带领学生梳理使用AI大模型的流程“提出问题——理解生成——核查答案——反馈修改”,教师强调古诗词是文化瑰宝,AI是连接古今文明的桥梁,在助力诗词理解的同时推动文化传承,培养学生信息社会责任意识。

南京市竹山中学 毕家娟老师

竹山中学毕家娟老师在七(21)班同时执教《AI助力非遗传承:创意短视频制作之旅——南京金箔锻制技艺》。毕老师的课以“启?非遗初映”“探?非遗文韵”“创?非遗视艺”“赏?非遗佳作”“承?非遗新传”五个环节开展。“启”环节,毕教师以竹山中学金箔画社团作品中用到的金箔纸巧妙引入,开启学生非遗探索之门。“探”环节,通过丰富的历史故事、图例、小视频等深入阐释非遗金箔锻制技艺的历史脉络、工艺细节、应用范畴与文化价值。“创”环节是核心,包含三个关键任务:借AI迭代优化生成金箔短视频脚本文案;巧设提示词,再利用AI生成视频素材;利用剪映整合图、视频、字幕、音乐等素材生成短视频。“赏”环节,展示优秀小组作品,并引导学生参考评价表进行评价。“承”环节则是呼吁借助信息科技传承更多非遗,赋予学生非遗传承小使者使命。

江宁区麒麟初级中学 曹一老师

第二节课由麒麟初级中学曹一老师在八(11)班执教《智慧物联新助力——探究草莓种植简易光照物联系统》。曹老师从学生参观草莓种植园的经历切入,讲述草莓现蕾期对光照的需求,引出光线传感器。先让学生认识光线传感器并做好硬件、软件及连接准备,再演示添加指令操作。接着,教师讲解并让学生编写程序采集环境光数据,在学生发现问题后引入循环语句完善程序,带领学生探讨光线传感器与草莓距离对补光效果的影响。然后,教师讲解分支语句,引导学生依据草莓现蕾期光照强度要求完善程序,实现对补光灯的控制。此后,学生进一步学习正确补光的知识,自主探究控制补光时长与颜色,完善程序达到科学补光效果。教师通过视频展示物联网架构让学生分析此次探究过程,加深理解。最后,教师回顾要点,展示智慧农业视频,鼓励学生思考物联网在草莓种植园综合管理中的应用,促进学生对信息科技助力智慧农业的认知,培养其创新与问题解决能力。

江宁高新区中学 徐飞老师

高新区中学徐飞老师同时在八(18)班执教《物联网的识别技术》。徐老师以科技农业视频导入,结合生物教师在学校“百草园”农作物种植管理中的难题,如种子管理混淆、生长跟踪难、灌溉记录不便等,开启物联网技术应用实践。通过任务驱动教学,从利用条形码扫描找出正确农作物种子,运用“码上游”软件制作农作物生长信息二维码,理解数据编解码本质。随后带领学生借助射频识别(RFID)技术,在MPython软件中制作电子标签扫描程序,类比生活中的NFC应用,思考技术应用的便捷与安全。拓展环节,引导学生思考物联网传感器技术与识别技术结合,实现自动浇灌、补光等功能,进一步培养学生的创新思维与数字化探究能力,为校园“百草园”智能化发展提供技术思路,巧妙地将信息科技与农业知识相融合。

活动第二部分由南京市竹山中学徐辉副校长围绕“信息科技课程视域下的跨学科主题学习”开设讲座,结合跨学科主题学习的背景意义、跨学科主题学习的案例解读、跨学科主题学习的实施建议三方面展开。

南京市竹山中学 徐辉老师

在跨学科背景意义上,徐辉副校长首先对新课标中的跨学科模块进行了解读,强调跨学科要以真实问题驱动、多学科融合、学生深度参与实践、多元评价相结合,共同促进核心素养的培养。随后,以《探秘人工智能写诗》这一案例进行剖析,深入讲解该案例是怎样精准把握跨学科的“度”,如何依据现行教材、学校的实际情况并结合新课程标准来规划跨学科活动,以及怎样依照学生的学习状况设计相关活动。在教学实施上,给出跨学科由学校统筹多学科教师共同设计与实践、跨学科与大单元相结合、跨学科要立足本学科,既要跨出去也要跨回来等建议。

在评课研讨环节,由4位老师分别对课点评。

南京市江宁区禄口初级中学 刘续老师

谢老师的这节课是信息科技与语文学科的融合,通过“AI是如何实现生图的?如何让AI更精确地生图?”这两个问题链,在学生实操的基础上,帮助学生理解了使用AI大模型的一般流程,同时在优化生图的过程中,让学生亲历了“发现问题—解决问题—优化迭代”这一思维活动,体现了对学生计算思维的培养。这节课的最后,谢老师还升华了主题,引导学生认识到诗词的文化价值以及AI技术对文化传承的重要性。总的来说,谢老师的这堂课学科融合度高,不仅让学生较好地理解了诗句的含义,更是帮助学生理解了AIGC的原理及辅助了我们信息科技学科知识技能、思维方式、学科素养的发展。

南京市礼尚路学校 张念老师

毕老师这节课整合了语文、历史、艺术和信息科技等多个学科,融合学生所学,赋予了学生的学科学习以意义和价值。其中,选取“金箔锻造”作为主题,贴近学生的生活实际,体现了南京地域特色,也呼应了信息科技课程方案中的发扬中华民族传统文化、提升学生的文化自信的主旨,可谓十分接地气。整节课分为“启”“探”“创”“赏”“承”五个环节,从初识到理解再到情感升华,一步步借助信息科技传承文化。文化主线与技术主线并行,豆包、即梦、剪映等多平台协作支持,让学生通过亲身实践利用AI技术生成视频脚本、图片和视频,尤其注重启示学生通过对比文字与图片不同学习提问策略,生成特定的脚本,促进学生计算思维的迭代优化的思想的提升。最后,在文、图、乐的合成中,让学生体验了信息科技与传统文化的融合,烙上“借助信息科技传承中华文化”的思想烙印。

南京晓庄学院滨河实验学校 孙颖老师

徐飞老师这节课《物联网的识别技术——构建智慧“百草园”》跨生物学科,通过讲解智慧农业种植管理的视频导入,巧妙引出学校的百草园管理的三个问题,围绕这三个问题设置了三个学习任务,分别介绍条形码、二维码和射频识别技术。围绕任务学习,准备了详细的学习支架,便于学生自主学习与讨论。前两个任务使用网络平台展开学习,射频识别技术采用了配套的实验设备,展开探究实验理解射频的含义与使用过程。实验过程中,两人一组自然地进行了合作探究。整节课条理清晰,围绕学生实际生活中的真实问题的解决过程设计学习任务,兼顾了科学原理与信息技术。未来可以尝试,让学生围绕问题讨论可能的解决方案,用问题激发学生深入思考,给予学生更多的探究时间,以便学生对原理能理解得更加深刻,便于后期的知识迁移。

南京市竹山中学湖东路校区 王元雄老师

曹老师这节课突出跨学科的主题,横跨了信息和生物学科。选取了当季水果——草莓种植的情境,贴近学生生活,极大地激发了学生学习热情和兴趣。其次,曹老师整节课逻辑清晰,以草莓种植为明线,以物联网的三层架构为暗线,把整节课的知识点和探究任务串联起来。在探究前,曹老师做了详细的准备工作,不仅讲解了光线传感器的概念、工作原理和应用场景,还提供了相应的学件;在探究中带领学生逐步深入,层层递进,从采集光数据,到根据数据来判断补光,最后扩展加上时长和灯的颜色来进行科学补光;探究后让学生展示个人作品,并且进行自我评价,最终结合物联网的三层架构引导学生思考信息科技助力智慧农业。

江宁区信息科技教研员 赵凯老师

江宁区信息科技教研员赵凯老师在活动尾声作总结发言。他首先对四位老师的精彩展示给予了充分的肯定,感谢竹山中学对本次活动的大力支持。赵老师指出,《义务教育课程方案(2022年版)》和《义务教育信息科技课程标准》都强调了跨学科学习,跨学科学习对于培养学生问题解决能力、适应未来社会、促进全面发展有着重要意义,期望老师们积极学习,勇于探索,立足学科本位做好跨学科主题学习教学实践。

撰稿人:毕家娟